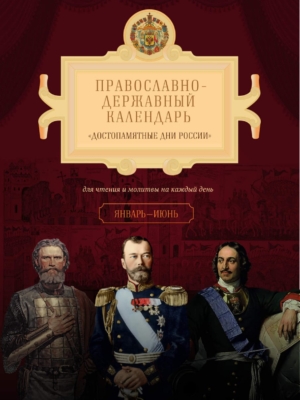

— 869 г. † Равноапостольный Кирилл, учитель Словенский

Святой Константин (в монашестве Кирилл) был самым младшим из семи братьев. Святой Константин с малых лет отличался умственными способностями и учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего Патриарха Константинопольского. Святой Константин в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, особенно прилежно изучал он творения святителя Григория Богослова. За свой ум и выдающиеся познания святой Константин был прозван Философом (Мудрым). По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме Святой Софии, но вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь. Разысканный там и возвращенный в Константинополь, он был определен учителем философии в высшую Константинопольскую школу. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Анния. После этой победы Константин был послан императором на диспут для прений о Святой Троице с сарацинами (мусульманами) и также одержал победу. Вскоре святой Константин удалился к своему брату святому Мефодию на Олимп, где проводил время в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов. Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой прислать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император призвал святого Константина и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Святой Константин с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С помощью своего брата святого Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. Это было в 863 году. После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью, и стали учить Богослужению на славянском языке. Находясь в Риме, святой Константин занемог и, в чудесном видении извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Отходя к Богу, святой Кирилл заповедал брату своему святому Мефодию продолжать их общее дело — просвещение славянских народов светом истинной веры.

— 1509 г. † Великий князь Дмитрий Иванович

Сын Ивана Ивановича Младого, князя тверского от брака с дочерью Стефана IV, господаря молдавского, Еленой. Родился в Москве 10 октября 1483 г. 4 февраля 1498 г. венчан дедом Иваном Васильевичем на царство в московском Успенском соборе, при чем наименован великим князем владимирским и московским. 11 апреля 1502 г. лишен титула великого князя с запрещением возносить имя его на ектиниях и литиях, а спустя три дня «посажен в камень» (каменную тюрьму), находился, по смерти деда, под стражей, имевшей особую инструкцию: «как внука стеречи», а при княжении Василия III, родного дяди своего, закован в 1505 г. Умер в Москве «в нуже, в тюрме» 14 февраля 1509 г. Тело его погребено в московском Архангельском соборе.

— 1578 г. Перенесение мощей Благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора

Убиты в Золотой Орде. Были обезглавлены после пыток за то, что отказались поклониться священному огню моголов. 14 февраля 1572 года, по желанию царя Иоанна Васильевича Грозного, с благословения митрополита Антония, мощи святых мучеников были перенесены в Москву, в храм, посвященный их имени, оттуда в 1770 году они были перенесены в Сретенский собор, а 21 ноября 1774 года — в Архангельский собор Московского Кремля. Житие и служба святых Михаила и Феодора Черниговских были составлены в середине XVI столетия известным церковным писателем, иноком Зиновием Отенским. «Род праведных благословится», — говорит святой псалмопевец Давид. Это в полной мере сбылось на святом Михаиле. Он явился родоначальником многих славных фамилий в русской истории. Потомками Михаила Черниговского является ряд русских княжеских фамилий, в том числе Долгоруковы, Волконские, Репнины, Горчаковы, Одоевские, Воротынские, Болховские. Дети и внуки его продолжили святое христианское служение князя Михаила. Церковь причислила к лику святых его дочь — преподобную Евфросинию Суздальскую (память 25 сентября) и его внука — святого благоверного Олега Брянского (память 20 сентября).

— 1721 г. Указ царя Петра I

Этим указом уничтожался монастырский приказ, и все патриаршие и архиерейские имения повелено передать в ведение синоду. На правах «наследников» патриаршей власти члены Синода и сотрудники его канцелярии поспешили разделить между собой патриаршее имущество.

— 1721 г. Открытие Духовной Коллегии

Состоялось торжественное открытие Духовной Коллегии, которая по настоянию ее членов получила наименование Святейшего Правительствующего Синода.

— 1847 г. Первая хирургическая операция под анестезией

Николай Иванович Пирогов провел первую хирургическую операцию под анестезией, эфирным наркозом во 2-м военно-сухопутном госпитале, а 16 февраля оперировал под эфирным наркозом в Обуховской больнице, и 27 февраля в Петропавловской больнице (Санкт-Петербург). Практически сразу же он публикует свои впечатления о выполненных операциях, на основании которых приходит к выводу, что эфирный наркоз может «даже совершенно преобразовать хирургию».

— 1864 г. † Старец Иларион Грузин

В средине 19 века подвизался на Афоне старец Иларион Грузин. Старец был величайшим подвижником подобный подвижникам древности. Он примером своей святости многих направлял на путь спасения. Был у него ученик Макарий, он за 8 лет достиг совершенства. Заболев чахоткой он приближался к смерти. Кончина его была блаженна: в час смерти лицо его просияло необыкновенным светом, который постепенно усиливался, осветив келлию и даже всю местность, и был видим многими, стекавшимися к келлии о. Илариона. Умирающий Макарий, весь сияя от радости говорил, что пришли ангелы, потом преподобные отцы, мученики, исповедники, святители и пророки. А вот и Сама Владычица Богородица! Все стояли в трепете; свет сиял столь блистательно, что глаза не могли сносить его блеска. Когда умирающий сказал; Вот и Сам Господь Наш Иисус Христос! Все тут же попадали ниц от благоговейного страха. Макарий сказал старцу: Прости и благослови меня, отче; меня берут отсюда. С этими словами душа его отлетела на небеса, и свет, освещающий всю пустынь, постепенно угас. Все дивились и прославляли Бога, удостоившего такой великой милости Своего раба, который нелицемерным послушанием и отсечением своей воли угодил Господу. Вот что пишет старец иеросхимонах Иларион Грузин: «Кто, братия, может представить православного христианина, не молящегося за Царя нашего, который есть только один, но не многие? И кто не обязан его любить? Не есть ли [Царь] единственная похвала христиан и слава Христа? Потому что, только он по образу Христа — Помазанника по естеству подобен Ему и достоин называться Царем и Помазанником Божиим, потому что он [от чрева матери] имеет в себе Помазующего Отца, Помазанного Сына и Имже помазася Духа Святаго. …Поэтому кто не любит своего богопоставленного Царя, тот не достоин именоваться христианином. И сие подлинно так».

— 1867 г. Первое Русское изобретение в области вычислительной техники

Русский изобретатель Виктор Яковлевич Буняковский (1804-1889 г.г.) изготовил самосчеты, первое Русское изобретение в области вычислительной техники.

— 1885 г. † Трофим Григорьевич Рябинин

15 апреля 1801 г. в деревне Гарницы Петрозаводского уезда Олонецкой губернии (ныне — территория Медвежьегорского района Республики Карелия) родился Трофим Григорьевич Рябинин, родоначальник рябининской эпической традиции, певец былин, одна из наиболее ярких фигур среди сказителей Олонецкой губернии XIX в. В 1872 г. Трофим Григорьевич одним из первых представителей крестьянского сословия в России был награжден серебряной медалью «За полезное» для ношения на шее на Станиславской ленте. Трофим Григорьевич Рябинин скончался 14 февраля 1885 г., был похоронен в ограде Кижского погоста, около Покровской церкви. Ныне на Кижском погосте находится мемориальная доска в его честь. В память о знаменитой династии сказителей Рябининых с 1995 г. Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» ежегодно проводит научную конференцию по проблемам изучения, сохранения и актуализации народной культуры Русского Севера «Рябининские чтения».

— 1901 г. Покушение на Николая Павловича Боголепова

14 февраля бывший студент П. Карпович, дважды исключавшийся из университета за участие в беспорядках, выстрелом из револьвера смертельно ранил министра народного просвещения Николая Павловича Боголепова. Это был первый террористический акт после многих лет. Он знаменовал переход к новой тактике революционных кругов. Жертвою ее стал министр, никакой личной неприязни никому не внушавший: выстрел был направлен против Императорского правительства, как такового.

— 1916 г. Финансовая помощь на подготовку революции

На нашумевшем конгрессе российских революционных партий 14 февраля 1916 г. в Нью-Йорке было заявлено, что отправка «нескольких сот агитаторов в Россию сопряжена с большими расходами», но «нужная сумма, вне зависимости от ее величины, будет предоставлена людьми, сочувствующими революции в России. При этом упоминание имени банкира Шиффа вызвало бурю восторженных приветствий».

— 1918 г. Выбор короля поэзии

Политехнический музей в Москве. Выбор короля поэзии. Первое место занял Игорь Северянин, второе – Владимир Маяковский, третье – Константин Бальмонт.

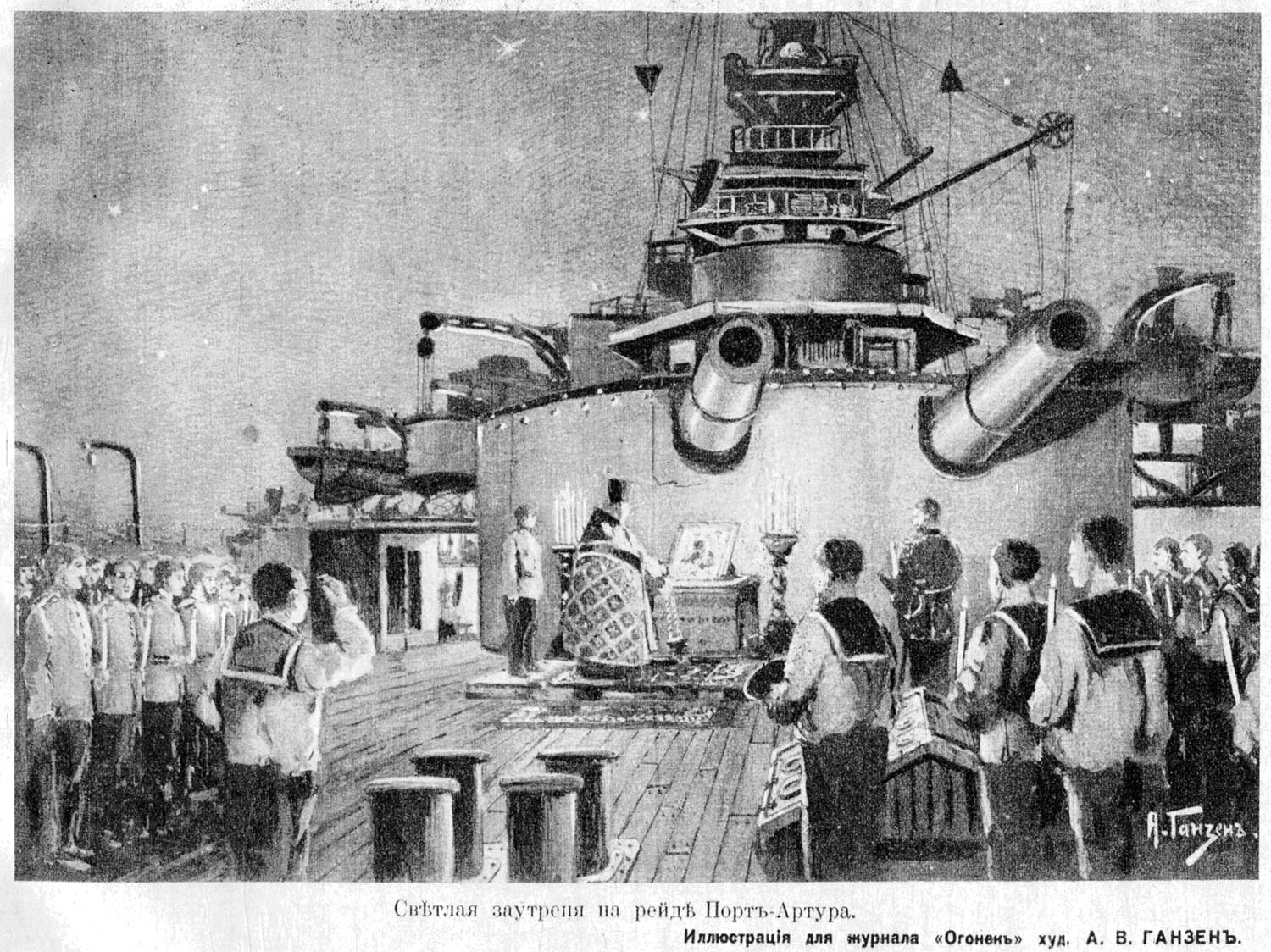

— 1919 г. Честь Андреевского флага

На Балтике тральщик «Китобой», кораблик водоизмещением 280 т с 2-мя маленькими пушками, ушел от красных в Эстонию, подняв Андреевский флаг. В начале 1920 г. из-за возможности захвата эстонцами «Китобой», которым командовал лейтенант Оскар Оскарович Ферсман, до этого воевавший в армии Юденича в качестве танкиста, двинулся вокруг Европы в Крым, к Врангелю. 27 февраля он пришел на рейд Копенгагена, где стояла мощная английская эскадра во главе с линейным крейсером «Худ». Командующий эскадры приказал «Китобою» спустить Андреевский флаг, потому что Британия его больше не признает. Ферсман отказался спускать флаг и заявил, что будет воевать. 9 мая из Парижа от министра иностранных дел Русского правительства С.Д. Сазонова была получена телеграмма с рекомендацией «воздержаться от оказания вооруженного сопротивления англичанам». На это О.О. Ферсман отвечал, что «Командир военного судна, сделавший таковое без боя, по законом Российского государства подлежит смертной казни». Ввиду напряженной обстановки и ожидания новых посягательств на корабль со стороны англичан, командир «Китобоя» начал подготовку к выводу русского корабля на рейд для его подрыва. Были сделаны приготовления и в отношении устройства экипажа «Китобоя» в Дании. Конфликт был улажен лишь 5 июня находившейся в Копенгагене вдовствующей императрицей Марией Федоровной, когда Британское Адмиралтейство заявило об официальном отказе от своих притязаний на «Китобой. Благодаря ей тральщик, не спустивший флага, был снабжен продовольствием и углем. Он дошел до Севастополя, принял участие в эвакуации армии Врангеля из Крыма и вместе с другими кораблями Черноморского флота ушел в тунисский порт Бизерта. Так маленькое суденышко с 2 малокалиберными пушчонками противостояло целой британской эскадре. Оскар Ферсман умер в 1948 г. в Аргентине.

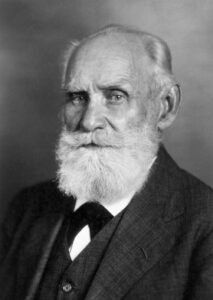

— 1936 г. † Иван Петрович Павлов

Великий русский ученый. Родился 14.09.1849 г. Создал учение о высшей нервной деятельности. До конца жизни оставался верующим православным человеком.

Автор: Чернозатонский Игорь Александрович