— 1109 г. † Святитель Никита, епископ Новгородский

В молодые годы поступил в Киево-Печерский монастырь и вскоре пожелал уйти в затвор. Игумен предупреждал его о преждевременности такого подвига для молодого инока, но он, понадеявшись на свои силы, не послушался. В затворе святой Никита впал в искушение. Диавол явился ему в виде ангела, и неопытный подвижник поклонился ему. Бес дал ему совет, как уже достигшему совершенства: «Ты не молись, а только читай и учи других, а я буду молиться вместо тебя». И встал около затворника, делая вид, что молится за него. Прельщенный инок Никита превзошел всех в знании книг Ветхого Завета, а о Евангелии ни говорить, ни слушать не хотел. Киево-Печерские старцы пришли к прельщенному и, помолившись, отогнали от него беса. После этого преподобный Никита, оставив по благословению старцев затвор, жил в строгом посте и молитве, более всего упражняясь в послушании и смирении. Милосердный Господь, по молитвам святых старцев, возвел его из глубины падения на высокую степень духовного совершенства. Впоследствии он был поставлен епископом в Новгород и за свою святую жизнь был награжден от Бога даром чудотворений. Однажды во время засухи он молитвой низвел дождь с неба, в другой раз по его молитве прекратился в городе пожар. 13 лет управлял святитель Никита новгородской паствой и мирно скончался в 1109 году. В 1558 году, при Царе Иоанне Васильевиче, состоялось прославление святителя. Мощи его покоятся ныне в церкви Святого апостола Филиппа в Новгороде.

— 1341 г. Симеон Иванович Гордый стал Великим князем

Великим князем Московским стал Симеон Иванович Гордый. Правил до 27 апреля 1353 г.

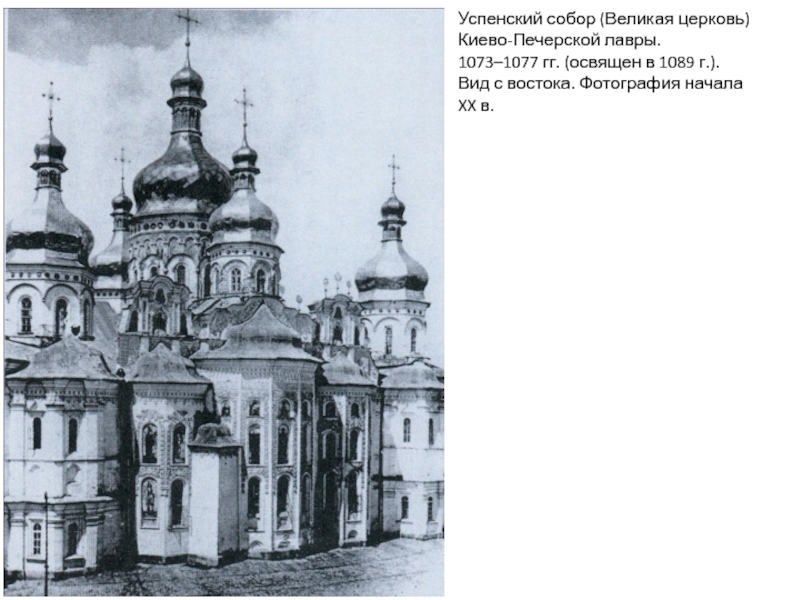

— 1589 г. Посвящение на патриарший престол митрополита Иова

Торжественное посвящение на патриарший престол Владимирский, Московский и всея России на литургии в Успенском соборе митрополита Иова. Царь Федор Иоаннович собственною рукою возложил на него драгоценный крест с животворящим древом, бархатную зеленую мантию с источниками или полосами, жезл святого Петра, митрополита, и в приветственной речи велел именоваться главою епископов, отцем отцев, патриархом всех земель северных, по милости Божией и воле Царской.

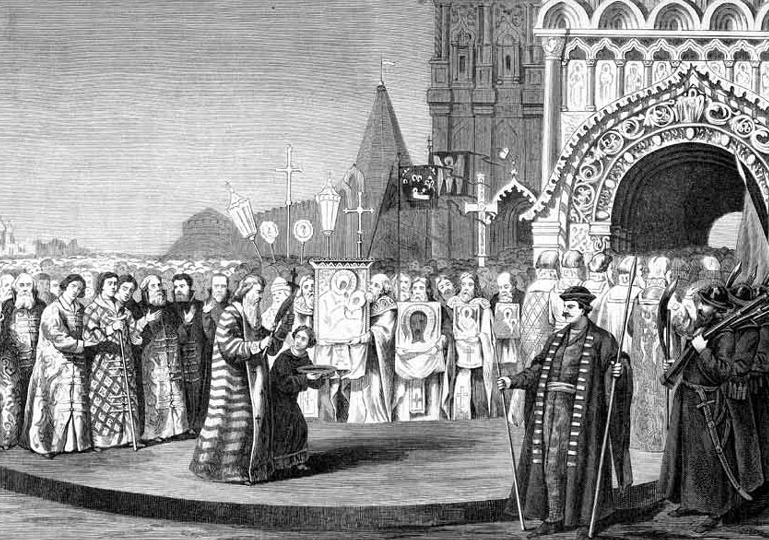

— 1611 г. Встреча митрополита Филарета с польским королем

Русское посольство во главе с митрополитом Ростовским Филаретом и боярином Василием Васильевичем Голицыным встретилось с польским королем Сигизмундом для переговоров о вступлении на российский престол его сына Владислава. Василий Васильевич вместе с митрополитом Филаретом стойко защищал русские интересы, заслужив славу верного патриота. Уже в конце марта послы были заключены под стражу, а затем отправлены в глубь Польши. В 1618 году был заключен Деулинский мир, открывший Голицыну путь на родину, но он умер по дороге в город Гродно в 1619 году.

— 1634 г. Царский выбор митрополита Иоасафа на патриаршество

Новгородский митрополит Киприан и с ним другие архиереи по приказанию Государя Михаила Федоровича избрали в Успенском соборе трех кандидатов на патриаршество: Варлаама, митрополита Ростовского, Варлаама, архиепископа Вологодского, и Иоасафа, архиепископа Псковского, и прямо из собора принесли акт избрания в палаты Государя. Государь велел посольскому думному дьяку прочитать этот акт и указал быть патриархом Иоасафу, архиепископу Псковскому. Немедленно Иоасаф был введен тем же думным дьяком и поставлен пред Государем. Государь сказал новоизбранному патриарху речь и выслушал от него речь. На другой день, 1 февраля, совершилось наречение Иоасафа на патриаршество, подобно тому, как прежде происходило наречение, или «благовестие», патриарха Филарета Никитича. Наконец 6 февраля Иоасаф был поставлен в патриарха по тому самому чину, как ставились прежние наши патриархи.

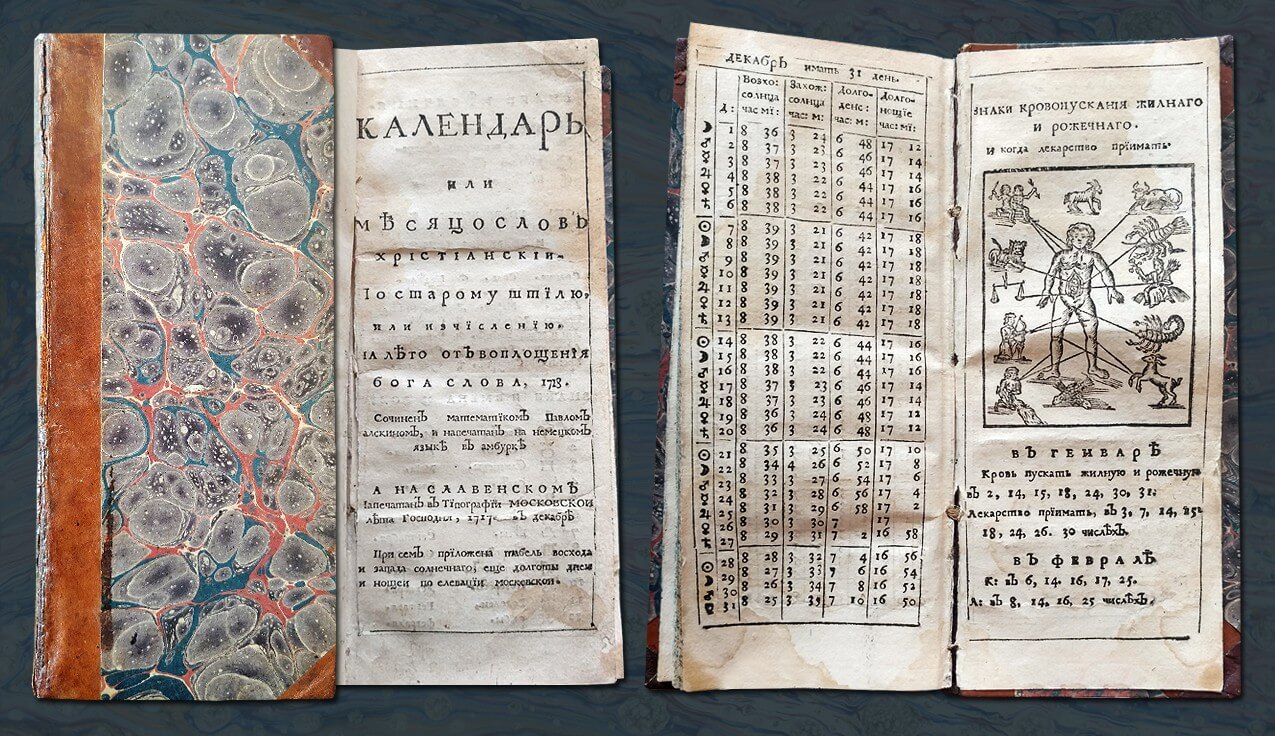

— 1724 г. Указ Императора Петра I

Указано расписывать по монастырям отставных солдат и всяких убогих, не могущих работать; монахи должны им служить, а тем из монахов, которые окажутся лишними за числом служащих, отвести монастырские земли для обработки. В женских монастырях велено воспитывать подкидышей или сирот, остающихся без призрения, — мужского пола до 7 лет, после чего отдавать в школы, а девочек оставлять в монастырях и там обучать грамоте и разного рода рукоделиям, сделав, однако, для мальчиков и девочек особые помещения с особыми ходами.

— 1724 г. Издан Морской Торговый Регламент

Состоял из 41 статьи. Предписывал российским и иностранным купцам и капитанам судов («корабельщикам») предоставлять цолнерам (сборщикам пошлин) истинную информацию о своем судне (название, грузоподъемность, состав команды) и о грузе (цена, вес, качество, страна-производитель и пр.).

Содержал правила передвижения и стоянки судов в портах, погрузки и разгрузки товаров (проводились только в дневное время), уплаты пошлин с ввозимых и вывозимых товаров и других сборов. Регламентировал обязанности цолнеров и находившихся на судах во время их пребывания в порту целовальников (досмотрщиков судов). Разрешал корабельщикам, штурманам и матросам осуществлять в порту розничную торговлю определенными видами товаров (вяленая рыба, мясо, пиво и пр.) при условии уплаты ими пошлины 2-4 ефимка (2,5-5 руб.). Морской торговый регламент запрещал оскорблять служителей таможен «непристойными словами», а также под угрозой смертной казни — оказывать на них физическое воздействие при выполнении ими своих обязанностей. Нарушения Морского торгового регламента в зависимости от тяжести преступления карались штрафами от 2 до 500 ефимков (от 2,5 до 625 руб.), конфискацией товаров и судна, российские подданные могли подвергаться телесным наказаниям и лишению чинов. Нормы Морского торгового регламента 1724 года развиты Морским пошлинным регламентом и уставом 1731 года.

— 1833 г. Манифест Императора Николая I о введении в действие Свода законов

Полный Свод законов был издан в 15 томах, объемлющий 176 лет: от Соборного уложения царя Алексея Михайловича до кончины в 1825 г. Императора Александра I. Заключал он в себе более 30 000 актов. Он постоянно дополнялся новыми узаконениями. 31 января Государь Николай I неожиданно прибыл в Государственный Совет и, заняв место между членами его, произнес длинную и подробную речь, поразившую всех своей ясностью, последовательностью и силой о необходимости для России систематического Свода созданных в разное время законов, еще сохраняющих свою силу. После краткого обсуждения решено Свод обнародовать. На заседании Государственного Совета, обсудившего представленный «Свод законов», было решено ввести его в действие с 1 января 1835 г. как единственный верный юридический кодекс. М.М. Сперанский за упорядочение законодательства был награжден орденом Святого Андрея Первозванного и возведён в графское достоинство. Последняя редакция Свода Законов Российской империи, со значительными изменениями была предпринята в 1906 г. (после царского Манифеста от 17 октября 1905 г.). С юридической точки зрения эти законы действительны по сей день.

— 1864 г. В Москве открыт первый в России зоологический сад

Московский зоологический сад благодаря усилиям Всероссийского Императорского Общества акклиматизации растений и животных был открыт 31 января 1864 года. Сад территориально был разбит на месте городского парка для гуляний на Пресненских прудах. Непосредственно в день открытия Московского зоосада в нем находилось 134 экземпляра домашних животных, 153 — диких зверей и птиц и 7 — пресмыкающихся. Из экзотики москвичам больше всего понравились львы, леопард и носорог. Очень скоро в нем уже числилось около 300 диких и домашних животных, а сейчас в коллекции зоопарка насчитывается более 7,5 тысячи экземпляров, около тысячи видов и подвидов животных.

— 1865 г. Дмитрий Иванович Менделеев защитил докторскую диссертацию

Дмитрий Иванович Менделеев защитил докторскую диссертацию по теме «О соединении спирта с водою» и получил звание профессора Петербургского университета по кафедре технической химии. В этой работе он сообщил об открытии им гидратных комплексов. Тема этого великого открытия далеко не исчерпана и в наши дни. Менделеев также много занимался исследованиями в области виноделия, но к изобретению водки (которое ему приписывают по незнанию или в анекдотах) никакого отношения не имеет: водка массово производилась в России задолго до его рождения (имеются сведения о вывозе водки из России в соседнюю Швецию в 1505 г.) Привилегия (патент) на процесс получения водки в ее современном виде был выдан в России немцу-изобретателю еще в петровские времена. Но Менделеев в своих исследованиях первым заметил, что напитки крепче 30 градусов отрицательно влияют на слизистые ротовой полости и пищевода, а потому настоятельно рекомендовал воздерживаться от употребления 40-градусной водки в неразбавленном виде. Для компенсации недостатка привычной для русских «крепости» он рекомендовал добавку настойки перца. Так появилась 28-градусная «Перцовка». Издавна существовавший термин «водка» — на древнерусском языке уменьшительное от слова «вода», т.е. на современный язык может быть переведен как «водица».

— 1912 г. Император Николай II принял делегацию клириков и мирян

Император Николай II принял делегацию депутатов съезда единоверческих клириков и мирян Русской Православной Церкви, проходившего с 22 по 30 января 1912 года в Санкт-Петербурге под председательством архиепископа Волынского и Житомирского Антония (Храповицкого). В работе съезда приняли участие более 256 делегатов и 20 архиереев. На этой встрече митрополитом Антонием был поднят вопрос об официальном наименовании единоверцев православными старообрядцами.

— 1915 г. Император Николай II прибыл в Екатеринослав

На масляной седмице Государь Император Николай II прибыл в Екатеринослав, где посетил военный завод, был тепло встречен простыми рабочими и имел с ними продолжительные беседы. В приветственном слове Государю Высокопреосвященный Агапит сказал: «Это ваш подвиг, Ваше Императорское Величество. Вы трудитесь, наблюдая русскую жизнь и душу православного человека в наши скорбные, но святые дни. Вы лично видите, как Святая Русь вместе со своим Царем ничего не жалеет для блага своей Родины».

— 1925 г. † Тимофей Иванович Буткевич

Отец Тимофей, протоиерей, профессор богословия Харьковского университета, член Государственного Совета, активный участник монархического движения. Родился 21.02.1854 г. в семье священника с. Большая Рогозянка Харьковского уез., дед был дьячком, прадед — священником. Когда в разгар революционных беспорядков по всей России начали возникать монархические союзы, о. Тимофей стал одним из активных участников патриотического движения. Свидетельством его авторитета среди монархистов является тот факт, что он был избран одним из 6 почетных членов Харьковского отдела Союза Русского Народа (СРН) наряду с о. Иоанном Кронштадтским, архиеп. Харьковским и Ахтырским Арсением, видным правым деятелем отставным генерал-лейтенантом Е.В.Богдановичем, организатором отдела проф. А.С. Вязигиным и председателем Главного совета СРН д-ром А.И. Дубровиным. В 1906 г. прот. Буткевич был избран членом Государственного Совета от белого духовенства, затем был переизбран на новый срок. В составе Госсовета он был твердым защитником Церкви и незыблемости монархического строя. В Петербурге он стал активнейшим членом старейшей монархической организации Русского собрания (РС), где регулярно выступал с докладами по самым разным вопросам. Доклад «О вторжении евреев в лоно Церкви Христовой», прочитанный 18 сентября 1911 г., вызвал столь большой интерес, что о. Тимофею пришлось повторить его 14 октября.

После февральской революции о. Тимофей вернулся в родной Харьков. 1 января 1918 г. он — настоятель Свято-Николаевской церкви. Прот. Буткевич умер в Харькове от воспаления легких и паралича сердца, похоронен на кладбище возле Иоанно-Усекновенской церкви в одной ограде с матерью и дочерью. Когда кладбище сносили, захоронение было уничтожено, сохранилась лишь часть гранитного памятника матери о. Тимофея.

— 1931 г. † Поселянин

Настоящее имя — Погожев Евгений Николаевич, писатель и публицист. Родился в Москве в семье врача, личного дворянина. Окончил в Москве Лицей им. цесаревича Николая и юридический факультет Московского университета (1892 г.). Писать и публиковаться начал в студенческие годы. Летом 1888 г. побывал в Оптиной пустыни и стал духовным сыном великого старца Амвросия (Гренкова), который благословил его писать «в защиту веры, Церкви и народности». Был также знаком с др. известным старцем Варсонофием (Плиханковым), ценившим его талант и говорившим: «Погожев — художник в душе, и это отражается в его литературных произведениях». Поселянин, несомненно, был одаренным популяризатором-апологетом, старавшимся познакомить современников с житиями знаменитых подвижников (он обработал и переложил «Четьи-Минеи св. Димитрия Ростовского»), святых отроков («Святая юность», 1915 г.) и святых воинов («Сказание о святых вождях Земли Русской», 1900 г.), прежде всего изображая их «не со стороны историко-общественного значения, а со стороны их нравственной крепости…». После 1917 г. популярнейший автор был обречен на полное молчание до конца дней (если не считать двух статей о Пушкине «Отравленный Пушкин»). На жизнь, начиная с 1922 г., писатель зарабатывал частными уроками. В ночь на 12 апреля 1924 г. его с группой «бывших» арестовали в Ленинграде и, обвинив в «организации монархической группировки», на два года выслали в Ангарский край (Богучаны, Гольтявино, Канск). Вернувшись из ссылки, Поселянин оставался на свободе 5 лет и в декабре 1930 г. был снова арестован по «делу Преображенского собора» в Ленинграде, которое заключалось в обращении прихожан (в их числе Поселянин) к эмигрантам, служившим в Преображенском полку, с просьбой о помощи в ремонте храма. Поселянин держался на допросах очень мужественно. Приговор Поселянина к расстрелу был приведен в исполнение в подвале здания ОГПУ на Шпалерной ул. Место, где похоронен Поселянин, остается пока неизвестным.

— 1973 г. † Дмитрий Иванович Игнатенко

Старец Стефан, иеросхимонах. Родился 25.10.1886 г. в казачьей семье. Отец погиб от разбойников-черкесов. С 17 лет загорелся любовью к монашеству. Постригся в монахи во Второ-Афонском монастыре. В 1926 г., ища уединения, с 2 монахами ушел в глубокую пустынь по долине р. Кодор. Зиму проводил в селении Псху, которое считалось «столицей» пустынножительства. Однако сам старец не советовал другим уходить в пустыню. Он говорил, что можно жить в больших городах — современных пустынях нашего столетия из-за того, что здесь минимально приходится заботиться о внешнем: «Истинные ревнители Бога скроют себя среди мира». В дом старца в Кисловодске шли люди со всей России.

— 1956 г. В Антарктиде открыта первая научная станция «Мирный»

Станция и расположенная на ее территории обсерватория были названы в честь одного из парусных шлюпов, которые принимали участие в открывшей шестой материк первой русской антарктической экспедиции под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Тем самым подчеркивалась преемственность в освоении Антарктиды. На сегодняшний день станция «Мирный» является главной базой российских антарктических исследований. Здесь на постоянной основе работает синоптическая группа, проводятся различные научные исследования, в основном климатологического и геофизического характера, также на сотрудников станции возложена задача ведения наблюдений за ледовой обстановкой для определения возможности передвижения в этой зоне исследовательских кораблей.

Автор: Чернозатонский Игорь Александрович